Tweet

永流堂奇譚シリーズの表紙は、着物などに使われる伝統文様などを取り入れて「和」のテイストにすること、内容に沿ったイメージにすることを意識してデザインしています。

第一話の表紙は「菊水文様」がモチーフです。第一話は永流堂の店主「L」がキセルを使うシーンがよく出てくるので、「L」の手とキセル、そこから立ち上る煙をイメージしてデザインしました。

菊水文様は楠木正成の家紋で有名ですが、私が生まれ育った神戸には楠木正成を祀った湊川神社(通称:楠公さん)があります。そのせいか、神戸には菊水をモチーフにした意匠がそこかしこで見受けられ、個人的にはとてもなじみ深い模様だったりします。

そのせいか、デザインを考えているときにパッと思いついたのが菊水だったんですね。菊を描くのに苦労しました。

。

菊水なので背景は「水」をイメージした青。染め物のようなイメージにしたかったので輪郭を滲ませています。

第二話:象牙のウサギ

第二話は「麻葉文様」を使用しています。麻葉文様は「麻は丈夫で成長が早い」ということから、子どもの健康長寿を願って産着などに使われる模様で、「お客様」が子どもである第二話には麻葉文様を使いたい!とすぐに思いつきました。

象牙のウサギと作中に登場する月、クライマックスの場面をイメージしてこのデザインです。作中では満月ではなく、宵の口に浮かぶ月なので表紙の月も欠けています。

宵の空なので背景は第一話よりも暗い青。千代紙で作った切り絵のイメージです。

第三話:カーラーグルの香木

第三話は菊模様の扇とインド唐草です。

第一話が「菊水」第二話が「麻葉」と和の伝統文様を使ってきましたが、第三話はインドの伝統文様です。

これは「カーラーグル」がサンスクリット語であること、インドが香木の産地の一つであることなどが由来。唐草にしたのは渦巻いた形状が香木から発せられる煙(花がついているのでよい香りがする煙)であることと、「まとわりつくもの」というイメージからです。

菊模様の扇は「L」の持ち物です。作中に登場する扇とは透かし彫りが入ったもく木の扇子なのですが、表紙では「L」を意味する菊の模様を配した扇にしました。第一巻で菊水と一緒に描いたことから、菊は「L」の象徴となっています。

全体的なデザインは作中のシーンをそのままイメージ。個人的に大好きなシーンです。

なお、第一話の菊水を描いたときとは全く違う方法で菊を描いており、花びらの枚数なども異なります。第一話は「菊水文様」の簡略化された菊の意匠。第三話は紙に描かれる絵画的な菊という感じです。

第四話:ウケモチの朱椀

第四話は桜と川です。

インドの伝統文様を使った第三話からまたしてもググッと和に戻ってきました。ただいま。

第四話は仏教的無常観と侘び寂びが根っこにあるのですが、「散り際が美しい」「散るから美しい」といわれる桜は、まさに「無常の美」を代表する花ではないでしょうか。

また、同作には鴨長明の「方丈記」を引用しております。方丈記と言えば「行く川の流れは絶えずして」で始まる随筆作品ですね。個人的には、随筆よいうより仏教的無常感に基づいた哲学的な作品という印象ですが。

作中にも桜並木の河原を歩くシーンなどがありますので、第四話の表紙にぴったりなモチーフかなと思います。

背景は思い切って黒にしました。夜桜…でもありますが、彼岸(あの世)のイメージでもあります。

生と死、喜びと悲しみ、変化するものが持つ一瞬の美しさ…そんな世界観を表現したつもりです。

合冊版 永流堂奇譚 其の壱

一話から三話までをまとめた合冊版。分冊版を混同しないよう、横ラインデザインにしてイメージをガラッと変えてみました。

どことなく昔のホラーマンガみたいなデザインですが、分冊版に比べるとライトな雰囲気なので読みやすそうな印象になっているかと思います。

メインイラストは般若の面を持つL…ですが、相変わらず顔は描きません。というか描けないので。

般若の面は「嫉妬や恨みが篭る鬼女の相」を表現したものですが、仏教用語における般若は「全ての事物や道理を明らかに見抜く深い智慧」を意味します。嫉妬や恨みとは真逆のように感じますが、なぜ同じ「般若」になってしまったのでしょうね。

案外、嫉妬や恨み、または怒りや悲しみというドロドロしたものを知った者でないと、悟りに至ることはできないという含みがあるのかもしれません。人の赤子を食らう鬼子母神が、我が子を失う悲しみを知ったことで子守りの神になったように。

まぁ、お釈迦様自体が王族出身で、出家前はぜいたくな暮らしをしていた方ですしね。

そんな「般若」を手に、妖しく微笑むL。さて、彼は「嫉妬や恨みに捕らわれた者」なのか、はたまた「事物や道理を明らかに見抜く者」なのか…。そんな、ちょっとストーリー感のあるデザインです。

2021年に構図やデザインなどはほぼ同じのまま、絵をリニューアルしました。

第五話:サダモリの太刀

第五話は蓮の家紋で…したが。

合冊版其の弐の発行を控え、本文を加筆したのと同時に表紙を差し替えました。

元々、前バージョンの表紙デザインはあんまり好きじゃなかったんですよね……。実は、「サダモリの太刀」を書いたときは軽くスランプだったのです。

本文加筆と表紙差し替えがあったのは「内容に満足できていなかったから」です、はい。

ススキ野原と二匹の蝶です。エピローグのシーンをイメージしました。蝶は古来より「魂の運び手」と考えられているほか、蛹から蝶に変わる様子から「蘇り」「転生」の象徴でもあります。

ぴったりと寄りそうでもなく、つかず離れずの距離で左の蝶についていく右の蝶。サダモリと姫の魂です。右の蝶の方が少し小さめです。サダモリの太刀はカルト宗教が出てきたり、謎の儀式が登場したりと、オカルト色の強い作品なのですが、ベースには「サダモリの忠義」があり、時を超えた身分違いの恋の物語なのですよ、実は。

加筆前は「リサが姫の生まれ変わりor子孫」ということがイマイチ伝わりづらかったので、加筆版エピローグでは「本来の主様にお返しした」という一言を追加しています。

第六話:緋色のギヤマン

第六話は睡蓮が浮かぶ赤い河です。

このデザインは作中の風景そのままのイメージです。赤い河を遡上する途中、坂崎氏が目にする光景ですね。

ですので、作中に描かれている通り、花の色が白、薄紅、紫…というように一つ一つ違います。

蓮と睡蓮の違いですが、一般的に蓮は水面から茎が伸びていて、その先に花や葉がつきますが、睡蓮は水面に浮かんでいるという点です(茎をのばしていることもあります)

また、睡蓮の葉は羊の蹄のように割れているのも特徴です。蓮の葉には切れ込みがないんですよね。

花そのものにはあまり描き分けポイントがないので、睡蓮であることを明確にする意味でも葉と「水面に浮かんでいる描写」が必要になり、結果として作中の風景に落ち着いたというわけです。

個人的に睡蓮はとても好きな花です。我が家の近所には睡蓮鉢がおいてある場所があるのですが、そこでは睡蓮の小型自生種である「ヒツジグサ」を見ることができます。

一般的な睡蓮よりも小さく花弁の数も少ないのですが、それがまた可憐で何とも言えない風情があるのです。

できることなら自分でも育ててみたいなぁと思うのですが、がさつでズボラな私に水生植物は無理だろうなぁと、袖を噛むことにします。

四話から六話までをまとめた合冊版。タイトル部分や枠は「其の壱」と共通です。

其の壱のカットは書き下ろし作品をイメージしたので、今回も書き下ろしからのイメージカット。

はい、ご覧の通り「其の弐」の書き下ろしではLが燕尾服を着ます。燕尾服…(・∀・)イイ!!

このデザインは「其の壱」と対になっています。

「其の壱」では和装・前向き・右寄りとなっていますが、「其の弐」では洋装・後ろ向き・左寄りです。

ただし、共通点としてどちらも「面」をモチーフに使用。「其の壱」は般若、「其の弐」は舞踏会用のドミノマスクとなっています。

「其の弐」は永流堂やLの謎が明らかになっていく展開なので、「仮面を取る」から「脱ぎ捨てる」にグレードアップ。

穏やかな店主の仮面を脱ぎ捨てたL…はたして、どんな本性が現れるのでしょうか。

2021年に構図やデザインなどはほぼ同じのまま、絵をリニューアルしました。「脱ぎ捨てる」じゃなくて「投げ捨てる」という感じですが……。

第七話:センリの掛け軸

第七話は蓬菊と猫、そして月というデザインです。今回、あまり「和」のテイストが入っていないですが、七話がちょっと特殊な話だからです。

今回のデザインは比較的あっさりと決定。背景色はまた青系なわけですが、今回は桔梗の色をイメージしています。

また、表紙の猫は作中に猫が登場するからというのもあるのですが、現在我が家に猫がいるから、思わず猫愛が出てしまったのかもしれません。

我が家の猫もいわゆる保護猫で、現在は問題ありませんが我が家に来たときは左後ろ足にほとんど骨がなく、痛みがあるせいかジャンプなどもできない状態でした。そうです、作中のセンリのイメージはまんま我が家の猫だったりします。三毛ではなくキジトラなんですけどね。

第八話:魔女のパンクリアス

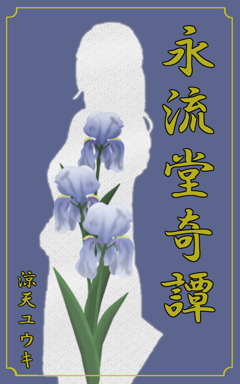

これまでは第一話の表紙に手があるだけで人物は出ていなかったのですが、今回は人物のシルエットを全面に押し出すデザインとなったいます。

これは、第八話が七話までのお話とは異なり「一人称視点メイン」となっているからであるのに加え、第七話の「つづき」であることをシルエットというモチーフで繋げることで表現しています。そういえば、第七話に引き続き花が登場していますね。

シルエットの人物は誰かということは中を読めばわかると思います。第八話のメイン主人公である女性です。シルエットの中に描いた花は「アイリス(ニオイイリス)」で、彼女が使用している香水を表しています。花が三つなのは「三つ」が今回のストーリーのポイントでもあるからです。

また、普通の白抜きっぽく見えるシルエットですが、よく見ると薄っすら「紗綾型」という和柄が入っています。

これはストーリーのクライマックスに登場するあるシーンと関係する柄です。和のテイストを入れるという一つの目標があるからというのもありますが、個人的にものすごく入れたかったのですよ。いろんな理由で。(詳しくは言えない)

表紙のメインカラーはアイリスの花の色に合わせて明るい青紫系。女性的で優しい雰囲気になったのではないかと思います。

第九話:哀傷のヒトガタ

第七話、第八話の表紙デザインをシルエット+植物で繋げてきたので、第九話もシルエット+植物のデザインです。

パッと見てすぐ目に留まる白っぽい方は長い髪と着物と思しき服…なので、これまでシリーズを読んでくださっている方であればすぐお分かりになるかと思います。というか、和服姿の人物なんて一人しかいないですからね。

で、その後ろにもう一人、濃いグレーのシルエットを重ねてあります。ちょっとわかりにくいですが背中合わせで立っている状態。

これが誰であるかは本編を読んでいただくとそれとなく予想ができるかもしれません。あえて「誰」とは言わないことにしておきます。

デザインを考え始めたとき、人物は白い方だけの予定だったのですが、どうにもしっくりこないので悩んでいたところ「二人にしてみてはどうか」と思いつきました。

もう一人を誰にするかは「二人」と思いついた時点で決定していたので、なんとなーく「あの方もお出しになってみたはいかがでしょうか?」と提案されたような気もしますが…。

じゃあ二人をどんなふうに配置するか…というのも妙にすんなりと決まり、シルエットが二人なのだから植物も二種類にしようとトントン拍子でデザインが決まりました。

背中合わせというと一般的には「裏表」を意味します。「生と死は背中合わせの関係」というような感じです。向いている方向も真逆ですので対立関係の表れでもあります。

しかし、戦いの場面などで背中合わせに立つのは「自分の死角を預け合う」ということであり、この人は自分を絶対に裏切らない、自分の弱点を守り切ってくれると信じているからこそ背中を預けられるわけです。つまり「最大級の信頼」を意味するといえます。

対立や裏表を意味する同時に信頼という意味にもなる「背中合わせ」の構図。果たしてどの意味になるのか、誰と誰なのか…を想像していただけたら嬉しいです。

今回の植物は「アイビー」と「勿忘草」です。アイビーは縦と横のツタが交差するデザインで、こちらも「異なる方向性のもの」と「結びつき」を示唆しています。

勿忘草は二人分のシルエットにまたがる形で配置しました。アイビーはリアル寄りですが勿忘草はシンプルな図案にして「和」の文様のイメージとなっています。

表紙のメインカラーは黒。いつもは何色にするか悩みに悩むのですが、今回は最初から「黒一択」でした。

合冊版 永流堂奇譚 其の参

七話から九話までをまとめた合冊版。タイトル部分や枠は「其の壱」「其の弐」と共通です。

今回も書き下ろしからのイメージカットなのですが、何ともまぁ不穏な雰囲気の絵になりました。画法が厚塗りだからというのもありますが、目と首にかけられた手がなんとも不穏。

其の参の書き下ろしは第九話の一部と重なる内容であるため、これまでの合冊版との繋がりはありつつも第九話ともリンクするデザインになるよう意識しました。

「其の壱」が人物が右側、「其の弐」は左側だったので今回は中央にいます。

また、この手はLのものではなく別人のものなので、画面の中に二人が入っているという点がは第九話の表紙と同じです。こちらは背中合わせで立っているのではなく後ろから抱きしめるような体勢といった点が違いますが。

目と首に手がかかっているので不穏な感じですが、手をかけられているLの表情は薄っすら微笑んでおり、目を塞いでいる手は指先で髪を少し弄んでいます。

首を絞めるかのような右手と、目を塞ぎながらも髪を愛撫する左手。この手の持ち主の中にある葛藤を示していると同時に、本編に登場する拘束具を表してもいます。

背景の花はニリンソウです。必ずしもそうなるとは限らないのですが、一つの株から二つの花が一緒に咲くニリンソウの花言葉は「友情」「協力」「ずっと離れない」です。

不穏に見えて実は少し淫靡…というデザインを目指しました。